この記事でわかること

イリやん

イリやんNISA歴4年の僕が、こんな疑問に答えます。

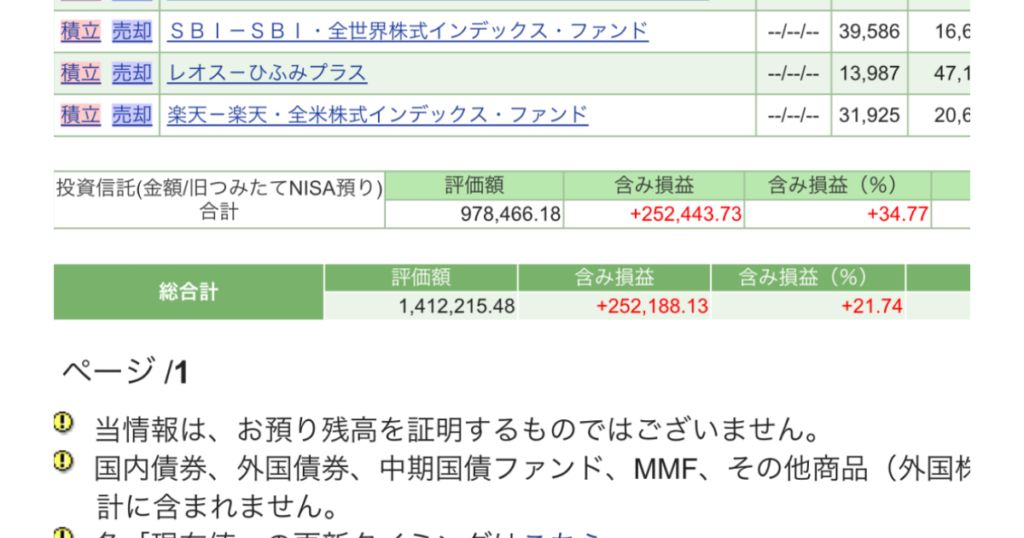

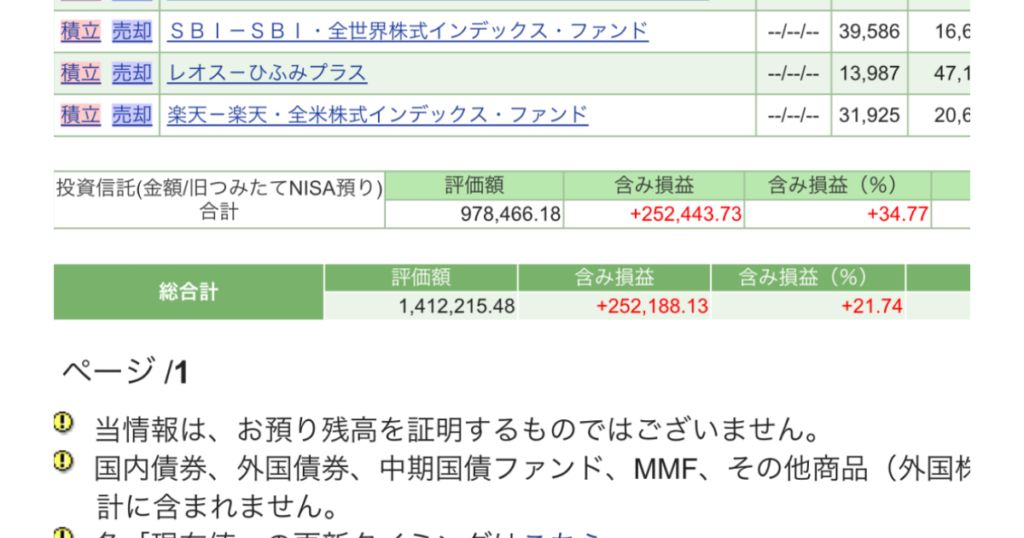

僕が2019年から始めたNISAの運用成績を紹介します。

筆者のNISA運用成績(2024年8月)

現在の積立設定はこんな感じ。

筆者のポートフォリオ

結論、オルカンとVTIならオルカンの方がおすすめです。

この記事を読めば、なぜオルカンの方がおすすめなのかわかります。

オルカンがおすすめの理由がわかれば、安心できる資産運用ができるので、ぜひ最後までご覧ください!

新NISAで資産運用するなら、投資について勉強するのがおすすめです。

勉強しておけば、投資に詳しくなれる上に、詐欺に引っかかる可能性も下がります。

KindleやAudebleなら、スマホ1台あればどこでも読書できますよ。

30日間の無料お試し期間があるので、気軽に登録してみてください。

\KindleUnlimitedの登録はこちら/

\Audibleの登録はこちら/

VTIは米国株式全体に投資するETF

VTIとは「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」というETFのことです。

VTIはアメリカの株式市場全体に投資できるETF(上場投資信託)で、米国の約4,000企業に分散投資しています。

CRSPUSトータル・マーケット・インデックスという、米国株式市場全体のほぼ100%を反映した指数に連動した運用成績を目指して運用されています。

つまり、VTI1本で米国経済全体に投資できるわけです。

また、VTIに投資しているインデックスファンド「楽天VTI」は、厚切りジェイソン氏が著書「ジェイソン流お金の増やし方」内で推奨しています。

VTIに投資できる投資信託がある

VTIに投資できる投資信託は、おもに以下の2つです。

- 楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・VTI)

- SBI・V・全米株式インデックスファンド(愛称:SBI・V・全米株式)

いずれもファミリーファンド方式で、ベビーファンドとマザーファンドを通じて、バンガード・トータル・ストック・マーケットETFに投資しています。

画像

画像引用:SBI・V・全米株式インデックスファンド(愛称:SBI・V・全米株式) 目論見書

直接VTIに投資できないの?

できますが、分配金が再投資に回されないのでおすすめしません。

先ほど紹介した2銘柄は、分配金が再投資されます。

もしVTIに投資したい場合は、投資信託を選びましょう。

VTIとオルカンを5つの項目で比較

- 平均年率(利回り)

- 実質コスト

- 投資先

- 純資産総額

- 新NISAでの人気度

上記5項目がどのように違うのか、以下のファンドで比べてみましょう。

- オルカン:eMAXIS Slim 全世界株式

- VTI:楽天・全米株式インデックス

平均年率(利回り)

オルカンとVTIの平均年率(利回り)を、ベンチマークで比較してみましょう。

myINDEXによると、過去20年間の平均利率は楽天VTIのバンガード・トータル・ストックマーケットETFが勝っています。

| 円ベース | 米ドルベース | |

|---|---|---|

| オルカン(ACWI) | プラス9.3% | プラス8% |

| VTI(バンガード・トータル・ストックマーケットETF) | プラス12.1% | プラス10.4% |

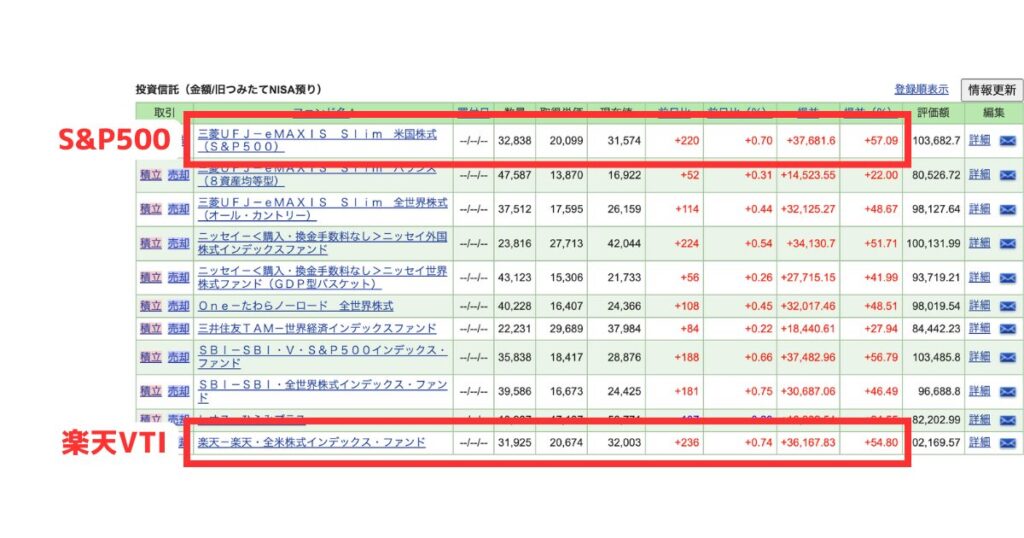

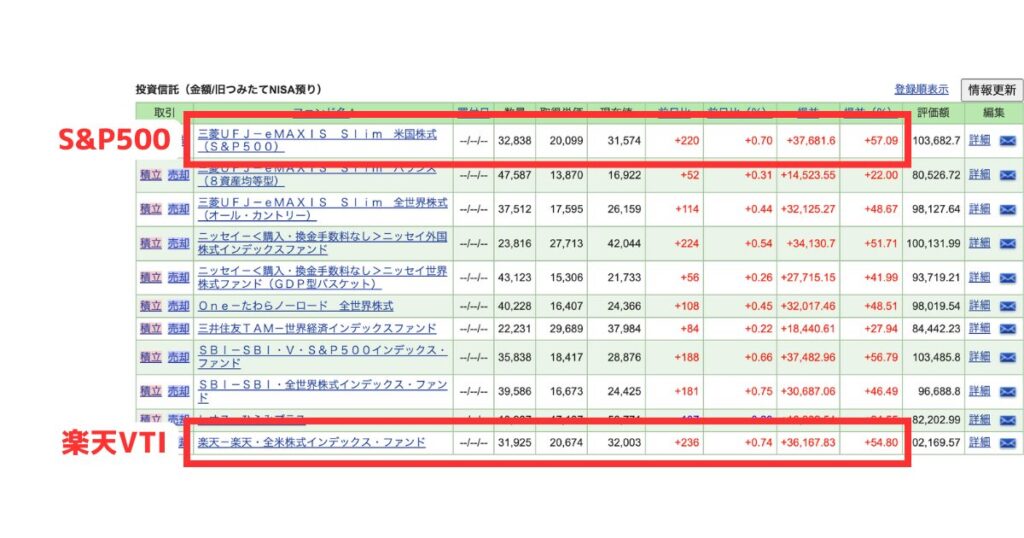

2021年から2023年に毎年3,000円ずつ投資していた僕のポートフォリオを見ても、楽天VTIが勝っています。

| 損益 | 損益(%) | |

|---|---|---|

| オルカン | +32,125円 | +48.67% |

| 楽天VTI | +36,167円 | +54.80% |

2024年現在、経済面で米国が最も強い状況にあります。

だから、米国市場に特化している楽天VTIの方がリターンは高いんだね。

運用コスト・手数料

オルカンと楽天VTI、どちらも以下3つの手数料がかかりません。

- 買付手数料

- 信託財産留保額

- 解約手数料

一方、信託報酬と総経費率(通称隠れコスト)は異なり、それぞれ以下のとおりです。

| 信託報酬 | 総経費率 | |

|---|---|---|

| オルカン | 0.05775% | 0.11% |

| 楽天VTI | 0.162% | 0.19% |

コスト面ではオルカンの方が優位といえるでしょう。

隠れコストとは?

運用後に確定する費用を隠れコスト(別名実質コスト)といいます。

以下のコストは、最初から設定されている費用です。

- 信託報酬

- 買付手数料

- 信託財産留保額

- 解約手数料

一方、運用しないとどれくらいかかるかわからない手数料も存在しています。

eMAXIS Slim 全世界株式の場合、以下の3つが隠れコストです。

- 売買委託手数料

- 有価証券取引税

- その他費用(保管費用・監査費用など)

つまり、どれくらいかかるかわからず表記できないコストが、隠れコストと呼ばれるわけです。

知りたい方は、各銘柄の「運用報告書」を読んでください。

「総経費率」として実質コストが記載されています。

ベンチマーク

オルカンと楽天VTIのベンチマーク(指標)は、以下のとおりです。

| ファンド | ベンチマーク | 組入銘柄数 |

|---|---|---|

| オルカン | MSCI ACWI(オールカントリー・ワールド・インデックス) | 約2,800銘柄 |

| 楽天VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 約3,700銘柄 |

ベンチマークが違うことで、それぞれ投資先やカバーしている範囲が異なります。

オルカンが世界中の株式市場をカバーしているのに対して、楽天VTIの投資先であるバンガード・トータル・ストックマーケットETFは、米国の株式市場をカバーしています。

それぞれのカバー率は以下のとおり。

| オルカン | 世界中の株式市場の約85%をカバー |

|---|---|

| 楽天VTI | 米国市場をほぼ100%カバー |

世界全体に投資するのがオルカン、米国全体に投資するのが楽天VTIって感じだね。

純資産総額

純資産総額は、その銘柄に投資家からどれだけのお金が集まっているかを示す指標です。

オルカンと楽天VTIの純資産総額は、以下のとおり。

| eMAXIS Slim 全世界株式 (オールカントリー) | 約4.17兆円(4,175,004百万円) |

|---|---|

| 楽天VTI | 約1.61兆円(1,610,869百万円) |

純資産総額が大きいということは、多くの投資家から支持されている証でもあります。

純資産総額の目安は100億円といわれており、どちらもクリアしていますね。

新NISAでの人気

新NISAでは、オルカンの方が人気です。

オルカンは、多くの証券会社のランキングで1位か2位を獲得しています。

一方、楽天VTIの人気は証券会社によってやや差があるようです。

たとえば、SBI証券では10位以下ですが、楽天証券では5位にランクインしています。

オルカンがオススメの理由は3つ

- 分散力が高い

- 人気が高い

- 運用コストが低い

分散力が高い

金融庁のサイト資産形成の基本では、投資の基本は「長期・積立・分散」とされています。

VTIは約4,000銘柄に投資していますが、すべて米国株式に投資しています。

そのため、万が一米国が転げ落ちてしまうと、VTIでの利益は失われるどころか大きな損失になるでしょう。

一方、オルカンの組み入れ銘柄は約2,800とVTIより少ないですが、世界中の株式に分散して投資していますよ。

また、オルカンは3ヶ月おきに組入銘柄の入れ替えが行われており、調子の悪い銘柄は切り捨てて好調な銘柄を組み入れていきます。

そのためオルカンなら、もし米国経済が落ち込んでもほかの国が好調ならダメージは小さく済むわけです。

分散範囲が広い分、オルカンの方が投資のリスクが低いといえるでしょう。

人気が高い

インデックスファンドの中ではオルカンが一番人気で、大半のネット証券会社のランキングで1位か2位に位置付けています。

オルカンとVTIの、新NISAでの月間積立設定件数は、以下のとおり。

| オルカン | SBI・V 楽天VTI | |

|---|---|---|

| SBI証券 | 1位 | ー |

| 楽天証券 | 1位 | 5位(楽天VTI) |

| マネックス証券 | 2位 | ー |

| auカブコム証券 | 4位 | ー |

オルカンは低くても4位なのに対して、VTIに投資している投資信託は10位以下が多かったです。

また、オルカンは投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Yearというコンテストで、5年連続1位を獲得しています。

なお、バンガード・トータル・ストック・マーケットETFとVTIに投資する投資信託は、トップ10にランクインしていません。

一番信頼されているファンドがオルカンというわけだね。

運用コストが低い

オルカンの信託報酬は0.05775%、総経費率なら0.11%とかなり低いです。

前述したとおり、投資は「長期・積立・分散」が基本となります。

一方、楽天VTIの総計比率は0.19と、オルカンよりは少し高めです。

長期運用となれば、わずかな運用コストの差が大きくなります。

長期運用となると、低コストのオルカンが適しているわけです。

VTIのメリット・デメリット

VTIにどのようなメリットとデメリットがあるかも知っておきましょう。

VTIのメリット

- 経費率が低い

- 分配金が出る

- 米国株式全体をカバーしている

経費率が低い

米国ETFの系比率は0.2%が平均なのに対して、VTIの系比率は0.03%とかなり低めです。

もし100万円した場合、年間の経費は以下のとおり。

| VTI | 300円 |

|---|---|

| 米国ETFの平均 | 2,000円 |

米国ETFの年間経費は、VTIの6倍以上です。

でも、2,000円と300円じゃ、大した差に見えないけど?

株価の動き次第では、差は大きくなりますよ。

株価次第で大きな差になる

仮に、1ドル=150円としましょう。

もし、100株持っている状態で株価が10米ドル変動した場合、10米ドル×100株×150円=150,000円も変動します。

2023年の米国株価は高値と安値の差が約30米ドルあったので、中長期で見ると10米ドルの変動はあり得る話です。

経費率が低くても株価によって大きな差ができるから、経費率は低いほどいいんだね。

分配金が出る

VTIは四半期、つまり3ヶ月ごとに分配金が支払われます。

もし、かなりの額を投資していたら3ヶ月おきに、旅行へ行けるくらいの分配金が入ってくるわけです。

しかし、分配金が入ってくるので複利の効果を得られません。

米国株式全体をカバーしている

VTIは米国株式の約4,000銘柄に投資しており、米国株式市場のほぼ100%をカバーしています。

有名なS&P500は上位の500銘柄に投資しており、カバー率は約80%です。

VTIはS&P500以上に米国株式を網羅しているため、取りこぼすことなく米国経済が成長したときの恩恵を受けられます。

しかし一方で、米国株式の大部分を占める上位銘柄の組み入れ構成比率が下がるため、リターンはS&P500に負けています。

デメリット

- 再分配は手動

- 二重課税あり

再分配は手動

VTIは分配金が支払われるため、複利運用ができません。

複利運用する場合は、ご自身で再投資する必要があります。

また、分配金には税金が発生するので、自動で再投資される投資信託と比べると効率が悪いです。

VTIに投資する場合は、再分配してもらえるVTIに投資する投資信託を選びましょう。

二重課税あり

米国ETFであるVTIは、米国と日本で税金を取られてしまいます(二重課税)。

まず、分配金は米国で10%税金として徴収されます。

残った分配金にも日本で20.315%課税されるため、税金が2回取られてしまうわけです。

オルカン・VTIへの投資を始める3つの手順

- 証券口座を開設する

- 投資信託の積立設定をする

- 後はほったらかす

証券口座を開設する

まずは、証券会社で口座を開設する必要があります。

同時に新NISAの口座も申し込んでおきましょう。

おすすめは、以下の3社です。

- 人気No1のSBI証券

- ポイント還元率が1.1%と高いマネックス証券

- 楽天経済圏と相性がいい楽天証券

口座開設は時間がかかるので、早めに申し込みましょう。

それぞれ特徴があるので、ご自身にあった口座を選んでください。

投資信託の積立設定をする

口座を開設できたら、投資信託の積立設定を行いましょう。

積立設定しておけば、毎月自動で投資し続けてくれます。

オルカンに投資するなら「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」がおすすめです。

VTIなら、以下の2銘柄を選びましょう。

- 楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・VTI)

- SBI・V・全米株式インデックスファンド(愛称:SBI・V・全米株式)

金額は、生活に支障が出ない範囲にしておきましょう。

積立金額はあとから変更できるので、まずは「これくらいなら大丈夫だろう」くらいの感覚でOKです。

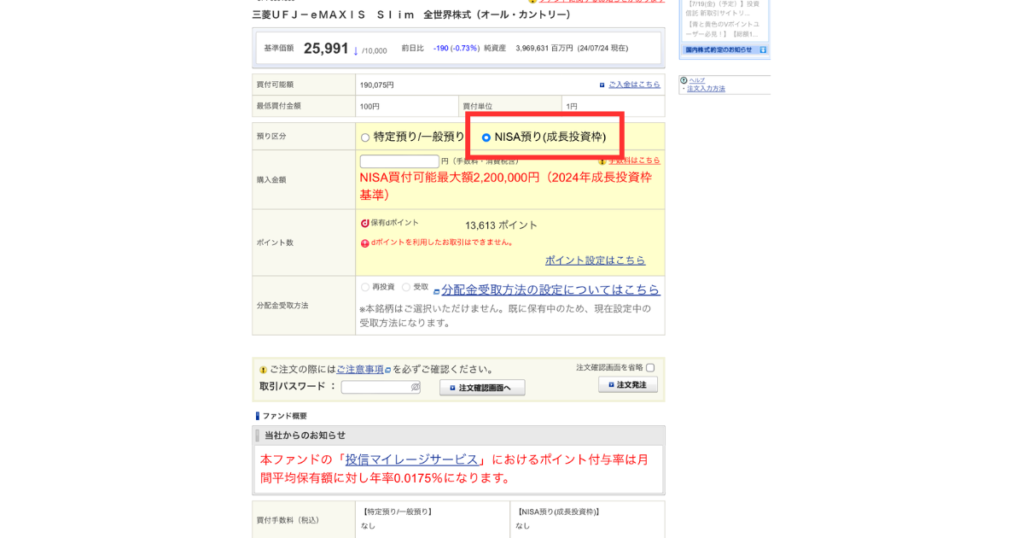

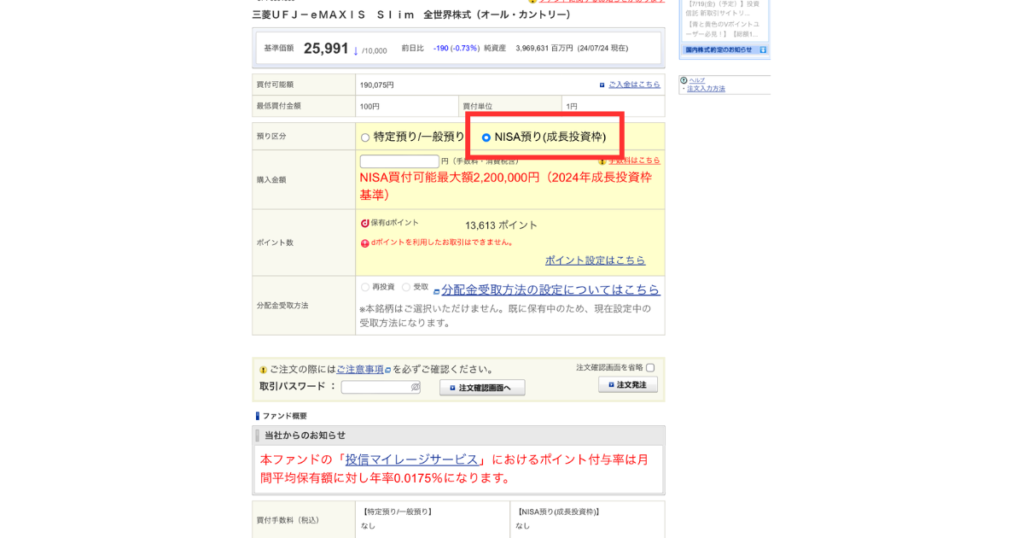

預かり区分は「NISA」

設定するとき、必ず預かり区分をNISAにしてください。

一般口座または特別口座(特定預り/一般預り)では、税金が発生してしまいます。

上の画像では「NISA預り(成長投資枠)」になっていますが、ここはつみたて投資枠でOKです。

損しないためにも、預かり区分がNISA預りになっているか確認してください。

後はほったらかす

生活に支障をきたさない範囲での積立設定が終われば、あとはほったらかすだけです。

というのも、投資信託は毎月積み立てるだけで運用できます。

投資信託は複利の効果で資産を雪だるま式に増やしてくのが目的なので、途中で売ってはいけません。

忘れるくらい放置するのがちょうど良さそうだね。

よくある質問

- 楽天VTIとS&P500の違いは?

- 実質コストってなに?

- 楽天VTIと楽天VTはどう違うの?

- ETFってなに?

- 楽天VTIとオルカンの両方に投資するのはあり?

楽天VTIとS&P500の違いは?

楽天VTIとS&P500の大きな違いは、投資対象となる銘柄数です。

| S&P500 | 500銘柄 |

|---|---|

| 楽天VTI | 約4,000銘柄 |

また、米国株式市場のカバー率(米国株式市場全体に対する割合)は、S&P500が約85%で楽天VTIがほぼ100%です。

楽天VTIとS&P500はどちらがおすすめ?

結論、S&P500がおすすめです。

理由は、リターンの高さと運用コスト、どちらもS&P500が勝っているからです。

楽天VTIとS&P500、それぞれのリターンと運用コストは以下のとおり。

比べると、平均年率や総計比率は若干S&P500の方が優れていますね。

僕のポートフォリオを見ても、若干S&P500がリターンは上です。

長期運用では少しでも運用コストを抑えたいので、米国株式のインデックスファンドを選ぶなら、S&P500を選びましょう。

楽天VTIと楽天VTはどう違うの?

楽天VTIと楽天VTの違いは、分散投資する範囲にあります。

| 楽天VTI | 米国株式市場のみに投資 |

|---|---|

| 楽天VT | 世界中の株式市場に投資 |

楽天VTIはETF版S&P500、楽天VTはETF版オルカンって感じだね。

ETFってなに?

ETF(Exchange Traded Fund)とは、証券取引所に上場している投資信託のことです。

ETFには以下のような特徴があります。

- 株式と同様に、リアルタイムで取引ができる

- 一般的に信託報酬が低い傾向にある

- 通常の投資信託では不可能な信用取引ができる

- 取引は証券会社でのみ買い付け可能

基本的には投資信託を選べばOKです。

ETFに興味がある方は、楽天VTや楽天VTIを選んでもいいでしょう。

楽天VTIとオルカンの両方に投資するのはあり?

どちらか決められないならありです。

というのも、両方に投資したからといって特別なデメリットは生まれません。

両方に半々で投資すると、運用コストと運用コストとリターンがオルカンと楽天VTIの中間になります。

つまり、なにか大きな問題が発生するわけではないので、楽天VTIとオルカンのどちらか決められないなら両方に投資するところから始めましょう。

どちらか決まったらときに一本化すればOKです。

オルカンとS&P500はどちらがおすすめ?

どちらでもいいのですが、僕個人はオルカンがおすすめです。

なぜなら、オルカンの方が投資する範囲は広いから。

S&P500の方がリターンは上ですが、米国の経済に依存しています。

もし、S&P500に投資しているときに「米国経済がヤバい」と聞くと、気が気でないでしょう。

一方、オルカンは世界規模で分散投資をしており、定期的に行われる銘柄の入れ替え時に調子が悪い銘柄は外されます。

世界規模で経済の没落が起こらない限りはそこそこの成績を出せるため、安心してほったらかせるオルカンがおすすめなわけです。

まとめ:VTIよりオルカン

VTIは、米国株式のほぼ100%をカバーしているETFです。

しかし、以下3つの理由でオルカンの方がおすすめです。

- 分散力が高い

- 人気が高い

- 運用コストが低い

また、分配金が支払われるので、複利の効果を得られないのもVTIのマイナスポイントです。

なので、新NISAで資産を形成するなら、VTIではなくオルカンを選びましょう。

VTIに投資する場合は、分配金が自動で再投資に回る以下2つの投資信託に投資してください。

- 楽天・全米株式インデックスファンド(愛称:楽天・VTI)

- SBI・V・全米株式インデックスファンド(愛称:SBI・V・全米株式)

ここまで読んだあなたは、かなり勉強熱心な方です。

その熱量で、新NISAや投資、お金の勉強も始めてみてください。

読書するなら、電子書籍のKindleや、オーディオブックのAudibleがおすすめです。

KindleとAudibleは、スマホ1台あればどこでも本を読んだり聴いたりできます。

ちょっとした待ち時間や移動中などの隙間時間を、有効に活用して学んでいきましょう。

KindleとAudible、どちらも30日間の無料お試し期間があります。

まずは登録してみて、気に入ったらそのまま使いましょう。

気に入らなくても、登録から30日以内に解約すれば月額料金は発生しないので、気軽に登録してみてください。

\KindleUnlimitedの登録はこちら/

\Audibleの登録はこちら/

どんな本を読めばいいかわからない方は、下の記事を参考にしてください。

コメント